寄り添い

小林ひとみ

毎週火曜日の2時間目、同級生が算数の授業をやっている間、私は抜け出して隣の教室に行っていた。サボっていたわけではなく、日本語教育を受けていたのである。

赤道直下のパプアニューギニアのイメージとは裏腹に、標高1500mの高山地域は涼しくて過ごしやすかった。2時間目はまだ朝の冷たい空気が残っていて、よく厚手のセーターやジャケットを着ていた。ウカルンパ・インターナショナル・スクールはそんな場所にあった。スクールバス乗り場は、毎朝、様々な国や地域から来ている宣教師の親を持つ子どもたち(Missionary Kids:略してMK)で賑わっていた。私もその一人だ。

私の両親は、パプアニューギニアで聖書翻訳をする宣教師だった。「メラメラ語」の翻訳を担当してから15年の月日が経っていた。私はパプアニューギニア生まれで、日本には1度訪れたのみ。ウカルンパが私の「ホーム」だった。多くの日本人がテレビでも見聞きしたことのない国にいながら、日本人の先生と日本人の幼馴染みがいた。その先生とは、教育宣教師として派遣されていた松丸嘉也氏である。松丸氏は、通信教材を使った勉強のほか、自学ノートを作ることを勧めてくれた。ノートを提出し、返って来た時には必ず松丸先生の花丸と励ましのコメントが書いてあり、続ける意欲が湧いた。幼馴染みは女の子で、出会ったのは3歳の時。「かっちゃん」と呼んでいる。かっちゃんの両親も教育宣教師として派遣されていた。国際色豊かなコミュニティの中に小さな日本人コミュニティがあり、心の拠り所となっていた。私はそんなウカルンパでの生活が大好きだった。

ある日、夕飯の席で両親から突然「日本に帰る」と聞いて動揺した。神様の時であったと今は納得しているが、その時は事態をどう解釈して良いかわからなかった。そして何より「帰る」という表現がしっくり来なかった。学校のすぐ隣に、小型セスナ機やヘリコプターでしか離着陸できない小さな飛行場があった。出発の日の朝、たくさんの人が見送りに来てくれた。セスナ機に乗った途端、涙がぼろぼろこぼれ落ちた。大切なものを後にし、二度と取り返せないような感覚だった。

大好きなパプアニューギニアとのお別れで傷心はしていたものの、日本での生活は出だしスムーズだった。転校先の学校では「帰国子女」と注目され、すぐに友達ができ、我が家は英語を習いたいという子どもたちで溢れていた。日本語での勉強にも問題なくついていけた。国語の時間に教科書を音読したら拍手をされた。「君、本当に帰国子女?」とびっくりされたのだ。テストの点数も申し分なかった。教育宣教師の皆さんのおかげだ。ただ、日本の学校へ完全に適応できたわけではなかった。外見は日本人なのに価値観が合わず、焦りを感じた。特に、同調圧力の強い日本の空気感が、心にダメージを与えた。うわべでは周りに合わせても、心の中ではいつも葛藤があり、本当の自分を理解してくれる存在を求めるようになった。

処方箋となってくれたのが、かっちゃんの家族、福永一家だった。福永夫妻のパプアニューギニアでの働きは続いていたが、何度か日本に一時帰国していた。幸い、彼らのベースが私の実家がある北海道にあったため、かっちゃんと会う機会が多かった。かっちゃんとは、パプアニューギニアが恋しいねと思いを共有し、慰め合うことができた。

福永氏の語るイエスさま像も、私に大きなインパクトを与えた。その日は札幌にある福永家に泊まった次の日で、日曜日だった。福永夫妻をサポートする教会の礼拝に一緒に参加し、福永氏のメッセージを聞いた。

|

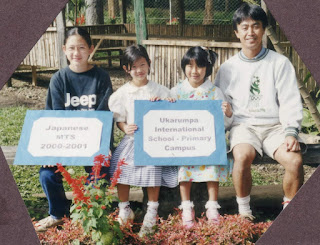

| おねえちゃんとかっちゃんと松丸先生と(左から2番目がひとみさん) |

「イエスさまは MKの最大の理解者です」

どういうことだろう、と思った。

「多くのMKにとって、

親の宣教地がホームです。親の本国は、彼らにとって異国であり『帰る』場所ではないのです」

その通り!

「イエスさまは御国からこの地上へ下られた方です。ご自身にとって最高のホームから出なくてはならない経験をしているからこそ、MKを完全に理解できる方なのです」

大きな感動と共に慰めを受けた。探し求めていた理解者は、インマヌエル(神は共におられる)とも呼ばれるイエス・キリストだと知った瞬間だった。

私の人生は教育宣教師の方々の寄り添いによって形成されている。教育面にとどまらず、救い主への導き手として寄り添ってくれたのだ。

『聖書ほんやく』No.267(2022年8月発行)掲載